肿瘤克星+蛇毒天敌!伐司扑达凭啥成为医学界「双杀王炸」?

在肿瘤治疗与公共卫生领域,伐司扑达(Valspodar)正以其独特的作用机制和多场景应用引发关注。作为第三代 P - 糖蛋白(P-gp)抑制剂,它不仅在逆转肿瘤多药耐药性(MDR)方面展现潜力,更在抗蛇毒血清的突破性研究中崭露头角。本文将深入解析这一药物的研发历程、作用机制及临床价值。

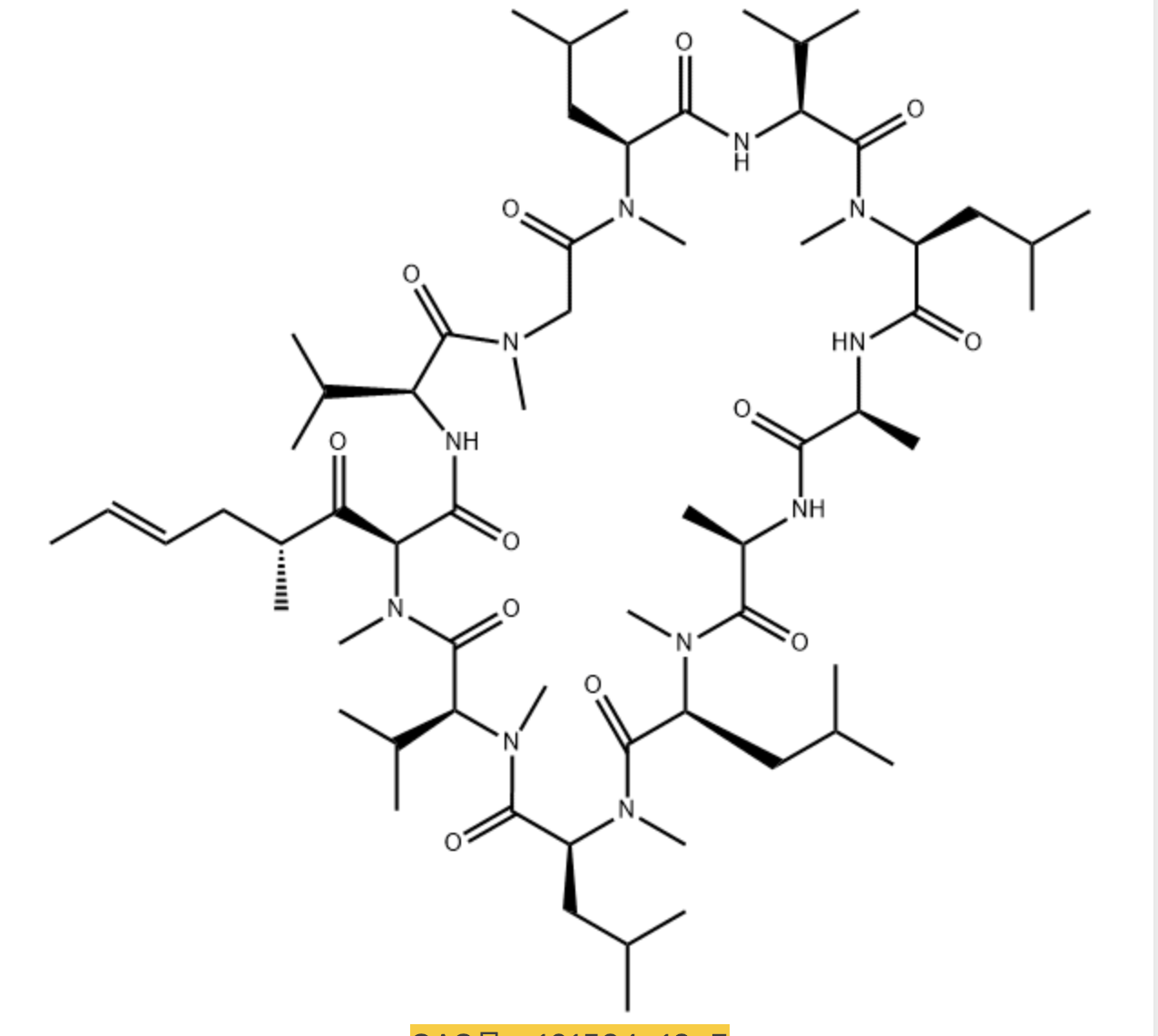

药物基本信息与结构创新

伐司扑达是一种由 11 种氨基酸组成的环肽化合物,其结构通过天冬氨酸侧链形成闭环,并引入芳香取代基,显著增强了对 P-gp 的亲和力。

CAS号:121584-18-7

分子式: C₆₃H₁₁₁N₁₁O₁₂,

分子量:1214.62

作为环孢素 A 的衍生物,伐司扑达由美国国家癌症研究所(NCI)开发,旨在克服肿瘤细胞对化疗药物的外排机制。其设计突破了传统 P-gp 抑制剂的局限性,通过高选择性结合 P-gp,减少与其他药物代谢酶(如 CYP450)的相互作用,为联合用药提供了可能。

核心作用机制与肿瘤治疗价值

逆转多药耐药性的分子机制

-

P-gp 靶向抑制:

P-gp 是一种 ATP 依赖的跨膜转运蛋白,可将化疗药物泵出细胞外,导致肿瘤细胞耐药。伐司扑达通过与 P-gp 结合,阻断其 ATP 酶活性,从而恢复化疗药物在肿瘤细胞内的有效浓度。 -

协同增效效应:

临床前研究表明,伐司扑达与阿霉素、紫杉醇等化疗药物联用,可使耐药细胞的药物摄取量提升 3-5 倍,细胞毒性增强 70% 以上。例如,在耐阿霉素的乳腺癌细胞系 MCF7/adr 中,伐司扑达可恢复紫杉醇诱导的凋亡信号通路。

临床研究进展与挑战

-

白血病治疗探索:

在急性髓系白血病(AML)的 III 期临床试验中,伐司扑达联合化疗在年轻患者(≤45 岁)中显著延长了无病生存期和总生存期,但在老年患者中因毒性问题未达预期。这提示需进一步优化剂量方案和患者分层。

-

实体瘤应用局限:

尽管在小鼠模型中对肺癌、结直肠癌等实体瘤显示疗效,但临床转化中因药代动力学特性(如口服生物利用度低)和耐药性反弹问题,其单药或联合方案的效果仍需验证。

抗蛇毒血清的突破性应用

蛇毒中和的新策略

-

磷脂酶 A₂(PLA₂)抑制:

蛇毒中的 PLA₂是导致组织损伤和全身毒性的关键成分。伐司扑达通过抑制 PLA₂活性,可减少炎症介质释放,缓解局部肿胀和全身中毒症状。抗体 - 药物联合疗法: -

2025 年《细胞》杂志报道,伐司扑达与两种人源广谱中和抗体(LNX-D09 和 SNX-B03)联用,可保护小鼠免受 19 种毒蛇毒液侵害,其中 13 种实现 100% 存活。该 “鸡尾酒疗法” 通过同时阻断神经毒素和 PLA₂,显著提升了抗蛇毒血清的广谱性和安全性。

技术优势与临床潜力

-

精准靶向与低副作用:

与传统马源抗蛇毒血清相比,伐司扑达联合抗体疗法可减少过敏反应风险,并通过冻干技术实现长效储存,适用于偏远地区紧急救治。 -

转化前景:

目前该疗法已进入犬类临床试验阶段,预计 2026 年启动人体研究。若成功,将为全球每年数百万蛇咬伤患者提供更高效、安全的治疗选择。

现状与行业启示

研发动态与市场定位

-

肿瘤领域:

伐司扑达目前仍处于临床试验阶段,主要探索与新型化疗药物或免疫检查点抑制剂的联用方案。其开发商 NCI 正与药企合作优化制剂工艺,以提升口服生物利用度。 -

抗蛇毒领域:

该适应症的开发为伐司扑达赋予了新的市场价值。据 WHO 数据,全球每年蛇咬伤致死率高达 4.4%,若该疗法获批,市场规模有望突破 10 亿美元。

技术创新的双重意义

-

环肽药物的突破:

伐司扑达的合成路线收率达 31%,纯度超过 97%,为环肽类药物的工业化生产提供了范本。其结构优化策略(如减少氢键供体、增强膜通透性)为细胞内靶点药物开发提供了新思路。 -

跨领域应用的启示:

从肿瘤耐药到蛇毒中和,伐司扑达的 “跨界” 应用凸显了药物再利用(drug repurposing)在解决重大公共卫生问题中的潜力。

RSMs 的核心定义与监管边界

伐司扑达的研发历程展现了药物科学的多面性:从逆转肿瘤耐药的实验室突破,到抗蛇毒血清的临床转化,其潜力横跨癌症治疗与公共卫生两大领域。尽管面临剂量优化和适应症扩展的挑战,这一药物的创新路径为解决全球健康难题提供了宝贵范式。随着临床试验的推进,我们期待伐司扑达能为更多患者带来希望。